2023年,北京市文化和旅游系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实习近平文化思想,深入贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述精神,在市委市政府的领导下,文旅市场全面复苏,产品供给不断丰富,业态升级加速演进,消费潜力充分释放,首都文旅高质量发展迈上新台阶。

(一)机构数量和从业人员情况

2023年,北京市文化、文物和旅游经营主体共计35000余家。其中,纳入统计的机构数量为6845个,增加949个,从业人员24.9万人,增加956人。主要是旅游市场快速复苏,从业人员大幅增长(见表1)。

表1 2023年纳统经营主体机构数量和从业人员

机构数量 (个) | 上年同期 (个) | 增减 (个) | 从业人员 (人) | 上年同期 (人) | 增减 (个) | |

总 计 | 6845 | 5896 | 949 | 249472 | 248516 | 956 |

一、文化和旅游合计 | 6673 | 5698 | 975 | 242354 | 241037 | 1317 |

艺术表演团体 | 522 | 456 | 66 | 12987 | 13189 | -202 |

艺术表演场馆 | 76 | 59 | 17 | 1481 | 1400 | 81 |

公共图书馆(不含国家图书馆) | 19 | 20 | -1 | 1301 | 1306 | -5 |

文化馆 | 18 | 18 | 0 | 905 | 982 | -77 |

文化站 | 339 | 339 | 0 | 2952 | 3291 | -339 |

美术展览创作机构 | 1 | 1 | 0 | 82 | 73 | 9 |

文化和旅游部门教育机构 | 1 | 2 | -1 | 361 | 490 | -129 |

文化市场经营机构(不包括院团和场馆) | 2802 | 2088 | 714 | 51643 | 61493 | -9850 |

重点旅行社 | 1450 | 1225 | 225 | 18529 | 13852 | 4677 |

重点住宿业 | 1159 | 1177 | -18 | 96525 | 92399 | 4126 |

重点景区 | 258 | 254 | 4 | 53840 | 49444 | 4396 |

文化和旅游行政部门 | 18 | 18 | 0 | 1491 | 1676 | -185 |

其他文化和旅游机构 | 10 | 41 | -31 | 257 | 1442 | -1185 |

二、文物合计 | 172 | 198 | -26 | 7118 | 7479 | -361 |

博物馆 | 69 | 82 | -7 | 4444 | 4809 | -365 |

文物保护管理机构 | 19 | 20 | 2 | 973 | 818 | 155 |

文物科研机构 | 1 | 1 | 0 | 187 | 152 | 35 |

文物行政部门 | 17 | 17 | 0 | 153 | 144 | 9 |

其他文物机构 | 66 | 78 | 0 | 1361 | 1556 | -195 |

(二)财政资金投入情况1

2023年,北京市文化和旅游、文物部门所属机构的文化事业费合计为83.7亿元,增长25.4%,其中文化和旅游部门45.1亿元,文物部门38.6亿元。人均文化旅游事业费达到383.2元,增加77.8元,其中文化和旅游部门206.4元,文物部门176.8元(见表2)。

表2 2018年—2023年文化和旅游事业费

年份 | 文化和旅游事业费(亿元) | 人均文化和旅游事业费2(元) | ||||

合计 | 文化和旅游部门 | 文物部门 | 合计 | 文化和旅游部门 | 文物部门 | |

2018年 | 60.8 | 34.8 | 26.0 | 277.3 | 158.7 | 118.6 |

2019年 | 73.8 | 47.5 | 26.3 | 336.7 | 216.8 | 119.9 |

2020年 | 66.8 | 46.3 | 20.5 | 305.1 | 211.5 | 93.7 |

2021年 | 65.2 | 44.0 | 21.2 | 298.0 | 201.0 | 97.0 |

2022年 | 66.7 | 44.9 | 21.8 | 305.3 | 205.4 | 99.8 |

2023年 | 83.7 | 45.1 | 38.6 | 383.2 | 206.4 | 176.8 |

2018—2021年,北京市文化旅游体育与传媒支出均保持在220亿元以上,占一般公共预算支出的3.1%以上3。2022年,因疫情影响,重要文化体育活动赛事减少,支出降为204.9亿元,占比降为2.7%。2023年上半年,支出为99.2亿元,增长14.0%,主要是繁荣发展文化事业和文化产业,加强公共文化服务体系示范区建设,加大对中轴线文化遗产保护支持力度,加快“书香京城”“博物馆之城”建设;支持开展系列文艺演出、文化活动等,促进文化旅游消费加快复苏。

(一)“演艺之都”提升行业新高度

2023年,“着力打造‘演艺之都’”首次写入政府工作报告,演艺经济迸发新活力;国外精品好戏再次回归,北京全力彰显大国首都形象和中华文化魅力;演艺精品不断涌现,演艺生态健康有序发展,全国文化中心地位显著增强。全市规模以上文化艺术业单位实现收入合计221.8亿元,增长18.9%4。

(二)演出市场保持活力

2023年,北京演艺市场强劲复苏,共举办营业性演出49524场,观众1138.5万人次,票房收入23.04亿元,与2019年相比,场次、观众、票房分别增长117.0%、9.5%、32.1%;与2023年相比场次、观众、票房分别增长143.8%、204.1%、266.0%,达到历史新高。

多种艺术类型演出活跃首都舞台。音乐类、戏剧类、舞蹈类等演出在场次、观众、票房上呈现翻倍增长。脱口秀年演出场次超过1.4万场,场次占比最高;话剧、相声演出均超过5000场,话剧成为专业剧场演出中最受市场欢迎的艺术门类;演唱会呈现繁荣发展态势,票房收入最高。自3月末第一场演唱会开启后,全年平均每周均有演唱会上演,吸引大量跨城观演消费者,带动旅游、交通、住宿、餐饮等周边消费全面提升。

全年近五万场演出中,在京注册的文艺表演团体演出场次占比较高,带来京剧《石评梅》、昆剧《国风》、话剧《北京法源寺》《哗变》、舞剧《只此青绿》《五星出东方》等大戏好戏。京外品质佳作登上首都舞台,上海话剧《归去来兮》、四川音乐剧《恋曲》、宁波舞剧《东方大港》等剧目在首都舞台首演。境外优秀团体回归,既有维也纳交响乐团、莫斯科大剧院芭蕾舞团等世界名团,也有音乐剧《罗密欧与朱丽叶》《泰坦尼克号》、话剧《静静的顿河》《新生活:我们终将何去何从》等畅销作品;法国话剧《伪君子》《等待戈多》、俄罗斯音乐剧《恶魔奥涅金》、美国舞剧《破晓·未来》等多部作品将北京作为国内巡演首站,世界知名花滑运动员普鲁申科携多位花滑冠军、芭蕾舞者,在国家体育馆以10场冰秀《天鹅湖》《胡桃夹子》开启亚洲首演,“演艺之都”影响力持续彰显。

“大戏看北京”2023展演季升级再出发,先后有百余部精品剧目和影片在线上线下进行展演、展播、展映,总观看人数超3800万人次;第七届中国戏曲文化周以“山水大戏 园博有约”为主题;第25/26届北京国际音乐节首次以双年届的方式举办;“双奥之城”舞台艺术演出季上演26部105场国内外精品剧目;持续举办超过十年的“北京故事”优秀小剧场剧目展演在全市演出22部优秀作品共44场。

2023年,超300个演艺空间开展营业性演出。副中心“文化粮仓”北京艺术中心投入使用,与国家大剧院、台湖舞美艺术中心共同构成国家大剧院“一院三址”的新发展格局。国家大剧院以整体超过40万平方米的总建筑面积、11个剧场和13000余座席,成为全球规模最大的同一城市、同一运营主体的剧院综合体。北京天桥艺术中心2023年全年演出场次近1000场,总票房1.6亿元,两项重要数据均创新高。全国规模最大的两大剧院院线持续拓展,保利剧院院线、中演院线分别将北京喜剧院、珠海金湾艺术中心纳入版图,运营总场馆已近200家,年运营演出场次超万场,将剧院专业化管理经验、高水平艺术演出带到全国各地。由北京市文化和旅游局出台的《北京市演艺服务平台项目资助管理办法》推出对演艺空间的培育和扶持,首批推出吉祥大戏院、正乙祠戏楼、繁星戏剧村、大麦新空间、开心麻花沉浸演艺新空间·花花世界等15个演艺空间培育项目。指导东城区、朝阳区、西城区、通州区开展演艺新空间试点工作,认定或授牌颜料会馆、时间剧场、东方艺空间等29家区级演艺新空间。

(三)文化和旅游部门所属院团

2023年,北京市文化和旅游部门所属艺术表演团体3家,线下共演出场次1174场,比上年增加57.6%。演出观众56万人次,增长51.4%。演出收入6386万元,增加55.8%。线上直播演出54场次,线上观众1689万人次(见表3)。

表3北京市文化和旅游部门所属艺术表演团体5经营情况

指标名称 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 增长% |

机构数 | 个 | 3 | 3 | —— |

演出场次(线下) | 场次 | 1174 | 745 | 57.6% |

演出观众 | 万人次 | 56 | 37 | 51.4% |

演出收入 | 万元 | 6386 | 4098 | 55.8% |

线上直播次数 | 场次 | 54 | 124 | -56.5% |

线上直播观众 | 万人次 | 1689 | 7987 | -78.9% |

市属文艺院团6及国家大剧院推出新创剧目730台,复排剧目43台,创排红色文化作品歌剧《映山红》、话剧《北平1948》,京味文化作品话剧《正红旗下》,以及展现中华传统文化的京剧《齐白石》、昆剧《人在草木间》,深挖民族文明历程、注入时代审美的历史剧《张居正》(话剧)与《赢驷与商鞅》(京剧)等。民营团体推出了话剧《庭前》《边城》、舞剧《北京奏鸣曲》、音乐剧《觉醒年代》等剧目,积极推动北京成为国内外优秀作品“首演首秀”舞台。

(一)加强顶层设计,完善法律政策体系

2023年1月1日《北京市公共文化服务保障条例》开始施行。全市各区、各部门迅速开展学习贯彻落实工作,各级各类公共文化服务设施服务能力和水平显著提升。

顺义区、密云区、延庆区建成第一批北京市公共文化服务体系示范区。

(二)公共图书馆线上线下齐发力

北京城市图书馆建成投用,具备世界最大的单体图书馆阅览室、国内藏量最大的智能化立体书库,助力城市副中心高质量发展。建成新型公共文化空间332处,在62处点位设置72块“京畿长城”国家风景道标识。

截至2023年底,北京共有市属、区属公共图书馆19个(不包括国家图书馆),总流通1473万人次,增长117%;书刊文献外借209万人次,增长67%;书刊文献外借1015万册,增长76%(见表4)。数字文化活动供给能力不断增强,图书馆数字资源总量达3080TB,电子图书总量1567.2万册(见表4)。

表4北京地区文化和旅游部门所属公共图书馆核心指标对比情况

指标名称 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 增长(个、%) |

机构数(不含国家图书馆) | 个 | 19 | 20 | -1 |

总藏量 | 万册 | 3674.7 | 3491.8 | 5.2 |

总流通人次(线下) | 万人次 | 1473.4 | 677.7 | 117.4 |

其中:书刊文献外借人次 | 万人次 | 209.3 | 125.4 | 66.9 |

书刊文献外借册次 | 册次 | 1015.3 | 578.6 | 75.5 |

组织各类讲座次数 | 次 | 1922 | 968 | 98.6 |

参加人次 | 万人次 | 22.5 | 16.1 | 39.8 |

举办展览次数 | 次 | 421 | 455 | -7.5 |

参观人次 | 万人次 | 296 | 118.8 | 149.2 |

举办培训班个数 | 个 | 1527 | 756 | 102.0 |

(三)群众文化活动丰富多彩

开展首都市民系列文化活动1.6万场,围绕春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋,“五一”、“十一”,开展“我们的节目”主题群众文化活动。截至2023年底,北京市级文化馆1个,区级文化馆17个,街道(乡镇)综合文化中心339个。组织文艺活动3.6万次,参加439.5万人次;举办训练班次数5.9万次,培训192.2万人次;举办展览1646个,参观115.3万人次,组织公益性讲座785次,参加9.7万人次(见表5)。完成中国旅游日北京分会场和“旅游进社区 欢乐进万家”活动,组织14类200余家单位参与文旅市集,发布惠民举措活动502项。

表5 2023年群众文化机构及活动情况

指标名称 | 单位 | 合计 | 市级文化馆 | 区级文化馆 | 文化中心 |

机构数 | 个 | 357 | 1 | 17 | 339 |

组织文艺活动次数 | 次 | 35697 | 71 | 2932 | 32694 |

组织文艺活动参加人次 | 万人次 | 439.5 | 37.7 | 108.2 | 293.6 |

举办训练班次数 | 次 | 59059 | 56 | 28839 | 30164 |

训练班培训人次 | 万人次 | 192.2 | 2.2 | 72.3 | 117.7 |

举办展览个数 | 个 | 1646 | 12 | 261 | 1373 |

组织公益性讲座次数 | 次 | 785 | 41 | 744 |

(一)中轴线申遗、文物保护、考古等工作展现新风貌

紧紧围绕“一轴一城、两园三带、一区一中心”等全国文化中心建设重点工作,扎实推进各项年度重点任务落地落实,首都文博事业不断取得新成效新进步。截至2023年底,北京地区登记公布不可移动文物3840处。其中全国重点文物保护单位135处,北京市级文物保护单位257处,市县级文物保护单位873处。市级文物保护单位同比增加2处,区级文物保护单位增加120处。

《北京中轴线保护管理规划(2022年—2035年)》正式公布。举办国际古迹遗址日中国主场活动,发布《北京中轴线:文化遗产与城市可持续发展》年度报告。印发《公众参与北京中轴线文化遗产保护与传承支持引导机制(试行)》《北京中轴线文化遗产保护监督员管理办法(试行)》。

三山五园国家文物保护利用示范区创建工作通过评估验收,创建任务全部完成,获得国家文物局授予“国家文物保护利用示范区”称号。编制并发布《北京市文物保护利用示范区建设方案》《北京市文物保护利用示范区创建管理办法(试行)》。

做好大运河文化带沿线文物古迹保护传承利用,推进路县故城城址遗迹考古发掘和琉球国人墓地考古工作。北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)完成基本建设和布展,2023年底向社会开放;推进颐和园养云轩院、大运河张家湾遗址及通运桥等文物修缮及环境整治工程。推进长城文化带建设(长城国家文化公园)年度任务,重点实施了中国长城博物馆改造提升、箭扣长城修缮、北京长城文化节等3项国家级标志性项目,以及“京畿长城”国家风景道等7项市级标志性项目。持续推进西山永定河文化带建设各项重点任务,举办2023北京西山永定河文化节、京西山水嘉年华、西山民俗文化节、第四届永定河文化论坛暨新国门文化论坛等活动。金隅琉璃文化创意产业园顺利开园,首钢工业遗产活化利用项目入选全国“文物事业高质量发展十佳案例”。

新宫遗址、金中都光源里遗址列为“考古中国”重大项目重要进展。开展第一批北京市考古遗址公园立项评定工作。对门头沟区东胡林遗址实施专项考古调查研究,完成延庆长城60-64号敌台及59-64号敌台间边墙保护修缮项目的相关考古发掘工作。持续推进琉璃河国家考古遗址公园一期建设工程。举办圆明园石柱回归展暨2023北京公众考古季活动。

(二)“博物馆之城”建设呈现新气象

截至2023年底,北京市行政区域内备案博物馆226家,同比增加11座。按行政隶属关系划分,央属68家,市属54家,区属50家,非国有54家。

根据文物统计库显示,截至2023年底,全市文物机构拥有文物藏品109.8万件(套),其中博物馆文物藏品数共101.7万件(套),占文物藏品总量的92.6%;文物保护管理机构文物藏品有20678件(套),占1.9%。文物藏品中,一级文物3915件(套),二级文物13982件(套),三级文物406807件(套)。

2023年,全市文物机构共举办陈列展览644个,比上年增加161个,其中举办基本陈列297个,增加10个;临时展览268个,减少72个。接待观众4136.8万人次,增长2.8倍,其中,未成年人673.9万人次,增长2倍,占参观总人数的16.3%、博物馆接待观众2760.8万人次,增长2倍,占文物机构接待观众66.7%。

加强博物馆之城顶层设计,《北京博物馆之城建设发展规划(2024年—2035年)》已初步完成。增加文化供给,27家“类博物馆”挂牌开放。组织我市博物馆围绕传统节日及寒暑假等重要时间节点,策划和举办特色展览及文化活动。举办首届北京博物馆活动月,“博物馆‘百千万’惠民活动”“博物馆延时开放月”等活动。推进博物馆数字化建设,挂牌北京首家以“数字藏品”为展示内容的“类博物馆”,正式上线运行“北京博物馆云”微信小程序。北京文博衍生品创新孵化中心平台本年度共新增文博文创设计作品4500余件(套),颁发数字版权登记证书1900余件,多家文博单位通过平台与优质文创企业开展运营对接和授权合作。主办2023服贸会文博文创展区活动,北京地区40余家博物馆及文创企业携近2000件文创新品精品集中展售。举办2023北京文博创意设计大赛,四大主题赛道累计征集参赛作品超1.9万件(套)。北京地区博物馆文创精品展示中心正式开放,汇聚近百家文博单位上千件文创精品,打造北京地区“博物馆文创会客厅”。

(三)文物艺术品交易中心形成新动能

2023年,北京举办文物艺术品拍卖会共3995场,上拍文物件数24.5万件(套),成交总额达225.1亿元人民币。与上年相比,拍卖会场次上升了18%,拍卖标的数和成交金额分别增长了33.3%、143.2%,拍卖市场回暖趋势明显。

积极培育文物经营市场主体,继续推行线上文物拍卖会文物标的审核告知承诺制,共审批3600余场文物拍卖会、22万余件(套)文物拍卖标的,市场活跃度持续攀升。创新指定首都博物馆等4家单位作为我市常态化公益性文物鉴定咨询服务机构,开展公益鉴定活动50余场,数十位资深专家为1800余名市民的3000余件藏品提供鉴定服务。举办“科技赋能文物艺术品交易”“民间文物艺术品收藏前景展望”两场大型行业研讨会,持续发出北京声音。举办2023北京·中国文物国际博览会,10项重点活动吸引观众流量突破300万人次。举办“2023金秋文物艺术品拍卖月”惠民活动,报名参与拍卖活动近百场、标的1.7万件(套),线上线下参与人数超13万人次。推动全国首创政策“一次性办理文物临时进境及复出境手续”有序开展,稳步推进“两区”及国际消费中心城市等建设任务(见表6)。

表6 2019—2023年北京市文物拍卖标的及成交额情况

年份 | 拍卖场次(场) | 拍卖标的(万件) | 拍卖成交额(亿元) |

2019年 | 815 | 17.7 | 177.0 |

2020年 | 1248 | 11.1 | 178.6 |

2021年 | 2183 | 22.5 | 217.8 |

2022年 | 3387 | 18.3 | 92.5 |

2023年 | 3995 | 24.5 | 225.1 |

(四)加强保护传承,非遗魅力充分展现

截至2023年底,北京市共有国家级非遗代表性传承人87人,北京市级非遗代表性传承人140人。国家级非遗代表性项目144个,市级非遗代表性项目303个。出台关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见,印发市级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法。调整完善北京市非物质文化遗产保护工作联席会议制度。首创系列化非遗传播视觉系统,设计使用首个北京非遗形象标志和非遗代表性项目图标。实施2023年中国非遗传承人研修培训计划。建成市级首个公益性非遗体验中心,依托北京丰富非遗资源,通过沉浸式体验,让观众感受北京风格、北京特色,体验北京非遗之美。创新举办首届北京国际非遗周,汇集39个国家的近千名代表,集中展示3000余件展品和作品。精心组织第三届“一带一路”国际合作高峰论坛主会场北京非遗展示活动,受到各国政要欢迎。

(一)文化产业快速增长

2023年,北京市规模以上文化产业收入合计20638.3亿元,增长13.6%,实现利润总额2614.3亿元,增长33.6%,文化产业快速增长。分领域看,文化核心领域实现收入合计18721.9亿元,增长13.9%,对全市文化产业收入增长的贡献率为92.4%。文化相关领域实现收入合计1916.3亿元,增长10.8%,文化市场经营机构繁荣发展(见表7)。2022年,北京市文化产业增加值为4700.3亿元,按现价计算,比上年增长4.2%,比全国增速高1.5个百分点。占全市GDP的比重为11.3%,同比提高0.3个百分点,全国文化中心地位进一步巩固。

东城区成功创建首批国家文化与金融合作示范区,东城区、朝阳区入选国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设名单。平谷区、门头沟区入选第一批全国文化产业赋能乡村振兴试点地区。

表7 2023年规模以上文化产业情况8

项 目 | 收入合计(亿元) | 利润总额(亿元) | 从业人员(万人) | |||

2023年 | 增长% | 2023年 | 增长% | 2023年 | 增长% | |

合 计 | 20638.3 | 13.6 | 2614.3 | 33.6 | 57.5 | -6.9 |

文化核心领域 | 18721.9 | 13.9 | 2516.3 | 33.5 | 48.6 | -7.2 |

新闻信息服务 | 5508.6 | 8.9 | 300.8 | 41.5 | 11.5 | -5.5 |

内容创作生产 | 6445.3 | 31.7 | 1885.6 | 23.4 | 17.1 | -7.3 |

创意设计服务 | 3563.4 | -0.6 | 81.9 | -1.7 | 9.7 | -8.8 |

文化传播渠道 | 2955.4 | 8.4 | 234.9 | 207.6 | 7.0 | -10.0 |

文化投资运营 | 54.6 | 10.6 | 34.7 | -21.2 | 0.3 | -1.6 |

文化娱乐休闲服务 | 194.6 | 48.7 | -21.5 | - | 3.0 | -1.1 |

文化相关领域 | 1916.3 | 10.8 | 98.0 | 34.9 | 8.8 | -5.3 |

文化辅助生产和中介服务 | 863.7 | 19.9 | 57.8 | 51.6 | 7.2 | -5.0 |

文化装备生产 | 82.7 | -7.7 | -1.3 | - | 0.6 | -4.6 |

文化消费终端生产 | 969.9 | 5.5 | 41.5 | 29.5 | 1.0 | -7.7 |

(二)“两区”建设和营商环境改革取得新突破

“将外商投资设立演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所的审批权下放至区级,将外商投资设立文艺表演团体(中方控股)的审批权限下放至通州区”纳入北京市服务业扩大开放综合示范区建设2.0版政策中。行业管理进一步规范,积极推进大型营业性演出活动一件事集成办理和“一业一证”改革,大型演唱会管理成为全国标杆。将外商投资设立文艺表演团体(中方控股)的审批权限下放至通州区,境外投资者(外国及港澳台地区)在本市自由贸易试验区投资设立的演出经纪机构从事营业性演出活动审批实行告知承诺制。

(三)文化市场经营机构繁荣发展

2023年,文化市场经营机构营收规模扩大。其中,经营性互联网文化单位实现营业收入4408.9亿元,增长1.3%;演出经纪机构实现营业收入3375.4亿元,增长12.1%。娱乐场所经营单位、互联网上网服务、文艺表演团体、演出场所经营单位逐步恢复经营,从业人员与营业收入均大幅增长(见表8)。

表8 2023年文化市场经营机构主要指标

年报类型 | 单位数 | 从业人员(人) | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 资产总计 (亿元) | |||

(个) | 2023年 | 增长% | 2023年 | 增长% | 2023年 | 增长% | 2023年 | |

合计 | 3391 | 65116 | -13.2 | 8136.9 | 6.2 | 494.8 | -65.2 | 7810.7 |

娱乐场所经营单位 | 461 | 4530 | 11.7 | 8.5 | 168.3 | -0.9 | — | 17.8 |

互联网上网服务 | 473 | 1020 | 15.3 | 1.2 | 187.5 | -0.2 | — | 1.8 |

文艺表演团体 | 518 | 12127 | 14.0 | 8.4 | 89.8 | -3.4 | — | 5.0 |

演出场所经营单位 | 71 | 1346 | 10.4 | 9.2 | 86.7 | -1.8 | — | 36.0 |

经营性互联网文化单位 | 693 | 29177 | -30.0 | 4408.9 | 1.3 | 239.8 | -75.5 | 4860.4 |

艺术品经营单位 | 642 | 6310 | -0.3 | 325.3 | 15.2 | 118.6 | 52544.0 | 671.0 |

演出经纪机构 | 533 | 10606 | 4.0 | 3375.4 | 12.1 | 142.8 | -68.2 | 2218.7 |

2023年,全市接待游客3.29亿人次,增长80.2%,比2019年增长2.0%,恢复程度好于全国水平20.6个百分点;实现旅游收入5849.7亿元,增长132.1%,恢复到2019年的94.0%,恢复程度好于全国水平8.2个百分点;人均消费1778.0元/人次,增长28.6%,恢复至2019年的92.0%。旅游业从业人员为98.6万人,减少1.0个百分点。

(一)外省游恢复95%左右,市民游好于2019年

1.外省来京游客大幅增长

2023年,北京接待外省来京(不包括港澳台地区)游客人数1.81亿人次,增长118.4%,恢复至2019年的94.0%;旅游收入5093.8亿元,增长140.2%,恢复至2019年的96.0%,外省来京游客消费占旅游总收入的87.1%;人均消费2814.3元/人次,增长10.1%,比2019年增长2.2%。

从游客来源地看,河北、山东、河南排名前三,分别占外省入京游客的23.5%、7.7%、6.1%。分区域看,华北地区游客占38.1%;华东地区游客占23.3%;东北地区游客占11.8%;华中地区游客占10.7%;西南地区游客占5.4%;华南地区游客占6.0%;西北地区游客占4.7%。游客平均出行距离比上年增长79.4公里。

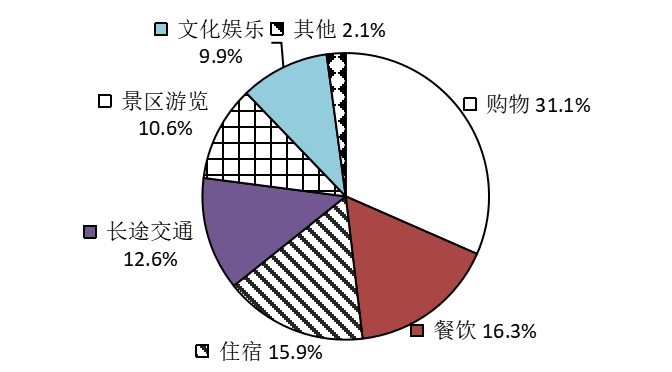

从外省来京游客的消费构成来看,购物占比最高,达31.1%,餐饮、住宿占比接近,依次为16.3%、15.9%,长途交通占12.6%,景区游览占10.6%,文化娱乐占9.9%(见图1)。

图12023年外省来京游客消费构成情况

2.市民在京游客量高于2019年

2023年,北京接待市民在京游1.46亿人次,增长47.5%,比2019年增长16.3%;旅游收入637.4亿元,增长72.0%,比2019年增长14.0%;人均消费436.6元/人次,增长16.8%,恢复至2019年的98.1%。

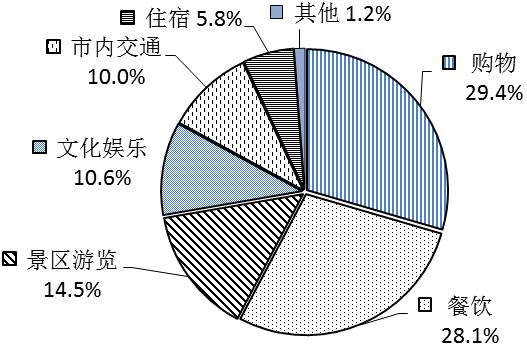

从消费构成来看,购物和餐饮居前,分别占29.4%和28.1%,景区游览和文化娱乐位列第三、四名、分别占14.5%和10.6%,市内交通占10.0%,住宿占比5.8%(见图2)。

图22023年市民在京游消费构成情况

(二)入境旅游市场逐步回暖

2023年,北京接待入境过夜游客116.8万人次(见表9),较上年增长384.8%,恢复到2019年的31.0%;国际旅游收入16.6亿美元,增长275.7%(折合人民币118.5亿元,增长304.0%),恢复至2019年的31.9%;人均消费1421.2美元/人次,较上年下降22.3%,较2019年增长3.1%(见表9)。

表9 2023年北京市入境过夜游客情况

主要客源国(地区) | 2023年 (万人次) | 增长% | 主要客源国(地区) | 2023年 (万人次) | 增长% |

合计 | 116.8 | 384.8 | 欧洲小计 | 28.22 | 423.0 |

中国台湾 | 6.39 | 287.0 | 英国 | 4.06 | 335.6 |

中国澳门 | 1.11 | 218.9 | 法国 | 2.75 | 531.4 |

中国香港 | 14.35 | 237.3 | 德国 | 5.38 | 341.7 |

外国人 | 94.99 | 417.0 | 意大利 | 1.56 | 274.3 |

亚洲小计 | 38.82 | 415.2 | 瑞士 | 0.59 | 112.7 |

日本 | 7.85 | 168.2 | 瑞典 | 0.58 | 291.1 |

韩国 | 4.17 | 175.2 | 俄罗斯 | 6.83 | 1072.1 |

蒙古 | 3.60 | 8282.1 | 西班牙 | 0.91 | 203.4 |

印度尼西亚 | 1.79 | 1421.5 | 欧洲其他 | 5.55 | 283.2 |

马来西亚 | 3.04 | 1388.7 | 美洲小计 | 15.58 | 327.2 |

菲律宾 | 0.61 | 778.9 | 美国 | 12.87 | 345.3 |

新加坡 | 4.94 | 891.4 | 加拿大 | 2.67 | 310.4 |

泰国 | 2.52 | 293.4 | 美洲其他 | 0.04 | 13.2 |

印度 | 1.58 | 826.6 | 大洋洲小计 | 3.64 | 599.7 |

越南 | 1.29 | 11346.0 | 澳大利亚 | 2.74 | 594.0 |

缅甸 | 0.17 | 3531.3 | 新西兰 | 0.70 | 690.7 |

朝鲜 | 0.27 | 473.4 | 大洋洲其他 | 0.20 | 131.1 |

巴基斯坦 | 0.43 | 56.7 | 非洲小计 | 5.25 | 531.7 |

亚洲其他 | 6.55 | 438.9 | 其他小计 | 3.49 | 765.3 |

(三)出境旅游市场快速复苏

2023年,旅行社组织首站前往地出境游总人数36.3万人次,恢复至2019年的74.8%。前往地出境旅游总人数41.4万人次(见表10)。

表10 2023年旅行社组织出境旅游情况

出境国家(地区) | 2023年(人次) | 出境国家(地区) | 2023年(人次) |

首站前往地出境旅游总人数 | 362582 | 德国 | 9780 |

前往地出境旅游总人数 | 414160 | 西班牙 | 6502 |

香港 | 20706 | 英国 | 4208 |

澳门 | 11730 | 葡萄牙 | 2047 |

台湾 | 0 | 俄罗斯联邦 | 8108 |

亚洲(不包括港澳台) | 222646 | 奥地利 | 1838 |

泰国 | 86254 | 欧洲其他 | 25931 |

日本 | 15583 | 非洲 | 18023 |

韩国 | 8136 | 埃及 | 12923 |

印度尼西亚 | 9890 | 南非 | 812 |

新加坡 | 18271 | 非洲其他 | 4288 |

马来西亚 | 14592 | 北美洲 | 2765 |

马尔代夫 | 10711 | 美国 | 2727 |

越南 | 14356 | 加拿大 | 22 |

阿拉伯联合酋长国 | 32206 | 北美洲其他 | 16 |

菲律宾 | 443 | 拉丁美洲 | 7106 |

柬埔寨 | 540 | 大洋洲 | 8831 |

亚洲其他 | 11664 | 澳大利亚 | 2874 |

欧洲 | 121979 | 新西兰 | 5375 |

法国 | 36734 | 密克罗尼西亚联邦 | 374 |

意大利 | 11312 | 大洋洲其他 | 208 |

瑞士 | 15519 |

(四)假日文旅市场复苏势头强劲

从重点监测的春节、“五一”和“十一”三个假期来看:三个假期恢复态势节节高升,春节假期旅游接待人数恢复至2019年的87.8%,旅游收入恢复91.2%,人均消费比2019年增长3.8%。“五一”假期三项指标同比实现大幅增长,比2019年分别增长6.6%、13.9%、6.8%;“十一”假期三项核心指标再创新高,分别比2019年增长12.9%、21.9%、8.0%。

(一)旅游主要业态经营情况均有所好转

1.旅行社高速增长

2023年3月,文化和旅游部办公厅发布《关于恢复旅行社经营外国人入境团队旅游业务的通知》,以及先后分三批恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区出境团队旅游业务,加速促进旅行社业务复苏。

对1450家重点旅行社企业调查显示,旅行社资产总计为463.7亿元,增长30.4%。实现营业收入547.9亿元,增长237.9%。利润总额46.7亿元,相比上年利润总额实现由亏转盈。从业人员1.9万人次,增加19.9%。

2023年,旅行社组织游客466.8万人次,增长150.0%;接待游客427.5万人次,增长953.6%。

印发实施《北京市文化和旅游局关于延长旅游服务质量保证金补足期限的通知》,统筹相关银行对全市2666家有政策需求的旅行社办理暂退质保金13.48亿元,有效纾解旅行社企业经营困难。

2.住宿业快速复苏

2023年,北京市1159家重点住宿业单位资产合计1337.3亿元,增长3.1%。实现营业收入451.1亿元,增长65.1%。利润总额扭亏为盈,达到34.5亿元。从业人员9.7万人,增长2.1%。

2023年住宿业接待住宿者3970.2万人次,增长116.6%,恢复到2019年的89.8%。平均客房出租率为64.4%,提高25.6个百分点。房价平均为534.4元/间夜,增长2.8%,其中高星级和非星级涨幅较为明显,五星级酒店2023年平均房价为825.5元/间夜,增长4%。非星级酒店2023年平均房价504.4元/间夜,增长0.9%。

3.景区、观光园接待量大幅增长

2023年,北京市重点监测的258家景区(以下数据不包括环球影城)共接待游客4.14亿人次,增长101.1%,比2019年增长30.6%,其中免票人数2.84亿人次,增长90.6%。75家事业单位收入合计107亿元,增长27.9%;183家企业单位营业收入合计97亿元,增长48.2%。印发实施《我市旅游景区优化预约方案》,不再实行预约的旅游景区共155家,占比95%。

2023年,全市1044家观光园接待游客936.2万人次,增长32.4%;总收入21.2亿元,增长15.4%。7738个民俗民宿等经营乡村旅游单位(农户)接待游客1273.9万人次,增长17.9%;实现收入15亿元,增长9.1%。

(二)供给端发力,推动旅游业提质增效

举办第四届北京文旅重点项目投融资对接会,投资总额135亿元。与北京银行开展新一轮战略合作,北京银行计划为北京市文旅企业在未来5年内提供300亿元意向性授信额度。推进文化旅游业灾后恢复重建工作,制定《旅游业灾后恢复重建市级资金支持方案》。文旅消费潜力进一步释放,首次发布29个扩大文旅新消费奖励项目,奖励资金1895万元。首届北京国际文旅消费博览会销售额达1.62亿元。推出114条“漫步北京”主题旅游线路、第二批“北京微度假”目的地。新认定15家“北京礼物”店面,与知名IP跨界合作推出“北京限定礼盒”。出台实施《关于规范引导帐篷露营地发展的意见(试行)》《乡村旅游提质升级行动方案(2023—2025年)》。4家乡村民宿入选全国甲级、乙级旅游民宿名单。实施核心区景区游客接待调控指导意见,核心区旅游降密成效显著。统筹文旅智慧化发展,智慧文旅平台建设取得实质性进展。北京(通州)大运河文化旅游景区成功创建国家5A级旅游景区。北海公园、八达岭长城景区入选第二批国家级文明旅游示范单位。

(三)科技旅游顺势发展,创新应用场景涌现

5G、人工智能、大数据、云计算、虚拟现实等前沿技术为文化和旅游行业注入新鲜动能,全面提升着文化和旅游的运行效率和消费体验,引领并催生文化和旅游的新业态、新模式、新体验、新场景。为激发文化和旅游领域科技创新活力,开展“北京市文化和旅游科技创新应用场景优秀案例”评选,2023年“十佳案例”在服贸会上集中亮相,为文旅领域科技应用提供了示范和借鉴,助推“科技+文旅”的融合,引领首都文旅产业高质量发展。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛接待服务体现北京服务水平。世界旅游城市联合会与亚太旅游协会签署合作备忘录,列入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实成果清单。举办“欢乐春节”、北京国际音乐节、北京新年倒计时等活动。赴塞尔维亚、保加利亚和希腊开展“运河明珠 魅力京甬”主题文旅对外推广活动。赴安哥拉、卡塔尔、摩洛哥举办“你好,北京”文旅交流活动,展现新时代大国首都形象。赴比利时布鲁塞尔、希腊雅典举办“茶和天下”·雅集暨生肖主题快闪活动。加快推动京津冀文旅协同高质量发展,发布并实施全国第一个区域性自驾相关服务标准《京津冀自驾驿站服务规范》。推进京张体育文化旅游带建设,举办2023京张冰雪文化旅游季等活动,推出首张京张冬日滑雪嬉冰地图。

1此处财政资金投入内容仅包括对市属单位投入情况,不包括在京中央单位数据。

2人均文化和旅游事业费=(文化和旅游企事业单位财政拨款预算收入-基建拨款)/常住人口数量,2023年北京市常住人口为2185万人。

3数据来源于北京市财政局。

4数据来源于北京市统计局。

5共3家,包括北京京剧院、北方昆曲剧院、北京交响乐团。

6共13家,包括市文化和旅游局所属的3家院团,北京演艺集团所属的9家院团,及北京人艺。

7是指新创营业性演出剧目。

8 表中数据来源于北京市统计局